Prévoir l'intonation d'une phrase française

© François Lonchamp - 2007

Prévoir l'intonation, c'est prévoir l'évolution de la ligne mélodique de la voix,

c'est-à-dire les montées et descentes de la voix (physiquement l'évolution de la fréquence fondamentale

(Fo) des vibrations des cordes vocales) à l'échelle d'une phrase ou d'un énoncé.

A l'inverse de la plupart des autres langues européennes, le français ne possède pas d'accent tonique

lexical(mais fait appel à un accent discursif mentionné plus loin).

En anglais, par exemple, les dictionnaires notent la position de l'accent tonique, souvent à l'aide du

signe ' devant la syllabe accentuée :

'photograph

pho'tographer

photo 'graphic

La syllabe qui reçoit l'accent tonique est plus intense que les autres, donc plus distincte,

et elle est aussi souvent plus longue.

En un mot, l'intonation du français est régie pour l'essentiel par des facteurs rythmiques,

des contraintes syntaxiques, et par l'association d'un répertoire limité de contours intonatifs avec

les valeurs discursives de thème et de rhème. Il ne s'agit donc pas d'une hiérarchisation des pics accentuels

liés aux éléments lexicaux comme dans les langues à accent tonique lexical.

1 L'intonation de la phrase canonique

sujet-verbe-complément(s)-circonstant(s)

Une phrase nucléaire canonique est entièrement rhématique : aucune information n'a été fournie

par le cotexte ou contexte. C'est typiquement le premier énoncé d'un discours

(1) [tu sais quoi ?]

L'appartement de Jean-Claude a été cambriolé hier soir.

La ou les lignes mélodiques licites d'un énoncé canonique peuvent être générées (quasi-)automatiquement

par un petit nombre de règles faisant référence à la structure syntaxique de cet énoncé, et à une règle

rythmique.

En bref, les syllabes des lexèmes composant un énoncé sont regroupées pour former des

mots prosodiques, qui sont regroupés à leur tour pour former des groupes prosodiques

Concernant les syllabes,

on distinguera les syllabes constitutives des

- mots lexicaux (substantifs, verbes, adjectifs, adverbes 'lourds' dérivés d'adjectifs) :

ces syllabes seront marquées ici par '-'

- mots grammaticaux (déterminants, pronoms, auxiliaires, prépositions, conjonctions,

adverbes 'légers' ...) : ces syllabes seront marquées ici par 'Ø'

Règles de regroupement

- Un mot prosodique (noté ici entre /.../) est formé d'un

mot lexical et des mots grammaticaux qui le précédent éventuellement

(2) Les étudiants se sont mis en grève la semaine dernière

/ Ø -

- - / Ø

Ø -

/ Ø -

/ Ø

-

- /

- - /

Cette règle découle essentiellement du fait qu'en français, dans la plupart des

cas, les mots grammaticaux (ou fonctionnels) précèdent les mots

lexicaux sur lesquels ils portent : l'article précède le substantifs,

l'auxiliaire le verbe, la préposition le groupe nominal, etc.

- Les mots prosodiques se regroupent à leur tour en

groupes prosodiques.

Un groupe prosodique est composé d'un ou de plusieurs mots prosodiques contigus.

Ce regroupement obéit à un ensemble de règles décrites plus loin.

Chaque groupe prosodique est doté d'un contour intonatif.

Voici l'une des réalisations possibles de (2):

(3) [/ Les étudiants / se sont mis / en grève /] [/ la semaine / dernière /]

Deux groupes prosodiques (notés ici entre [...]) regroupent respectivement les 3

premiers, et les 2 derniers, mots prosodiques.

2 Inventaire des contours intonatifs essentiels

2.1 Continuation Majeure (CM)

Elle sera notée ici par √ à la fin du groupe prosodique.

(4) [L'appartement de Jean-Claude √]

[a été cambriolé hier soir]

Les caractéristiques d'une CM sont

- Attaque à une hauteur mélodique

moyenne

- Montée mélodique marquée sur (au moins) la syllabe finale du groupe prosodique,

et rupture mélodique avec le contour suivant.

- Une pause n'est réalisée que lorsque

le débit d'élocution est très lent

2.2- Contour de Finalité

(CF) : (noté ici \ à la fin du groupe prosodique)

(5) (tu

veux aller au ciné ?) Non

\ Pas

question \ Je

suis trop fatigué \

- Chute mélodique vers la base du

registre du locuteur, portant (au moins) sur la syllabe finale.

NB : La terminologie utilisée ici est celle proposée par

P. Delattre il y a 60 ans

3 - Assignation

des contours

-

Lorsque une phrase est composée de deux groupes prosodiques ou plus,

tous les groupes sauf le dernier reçoivent un contour de continuation

majeure (CM).

- Le dernier (ou l'unique) groupe de la phrase reçoit un contour de

finalité (CF)

• La règle

d'eurythmie

En

concaténant les mots prosodiques pour former les groupes prosodiques,

on cherche à équilibrer le nombre de syllabes contenues dans chaque

groupe prosodique.

C'est la règle d'eurythmie de Dell (1984). Le nombre

de syllabes par groupe tend donc vers une même valeur. Ce paramètre est

fixé par le locuteur et covarie avec le débit d'élocution : 7 syllabes

par groupe pour un débit moyen, 4 à 5 en débit lent, 10 ou même plus en

débit rapide.

Sauf dans les cas particuliers décrits ci-dessous,

un groupe prosodique est obtenu par la concaténation de mots

prosodiques successifs jusqu'à ce que le nombre de syllabes requis soit

atteint, quelles que soient les catégories ou les fonctions syntaxiques

impliquées.

(6) (Pour

demain), j'ai prévu un poulet √ et une salade \

(7) (Pour

demain), la météo √ prévoit de la pluie \

Dans

l'exemple (6), le premier groupe rassemble, pour des raisons

d'eurythmie, le sujet pronominal, le prédicat verbal et la première

partie du complément, le second ne contenant que la seconde partie du

complément. En (7), le premier groupe ne contient que le sujet.

Mais la règle d'eurythmie ne s'applique pas dans les cas décrits ci-dessous

• Contrainte

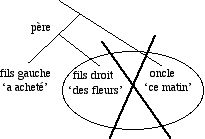

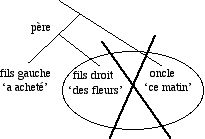

syntaxique n°1: la règle du 'fils droit et de l'oncle'

Un

groupe prosodique ne peut être composé exclusivement d'un couple

d'éléments en position 'fils droit' et 'oncle' sur l'arbre syntagmatique.

L'arbre

syntagmatique pertinent est l'arbre à branchement binaire dont

les' feuilles' sont les mots prosodiques.

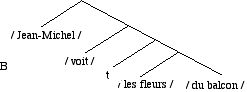

(8) (Tu

sais) *Jean-Michel a acheté√ des fleurs ce matin \

NB : * note un énoncé impossible, ?? une forte déviance

Ce découpage est interdit car il regroupe le fils (ou frère) droit 'des fleurs'

avec son oncle 'ce matin' (Fig.1)

Fig. 1

Fig. 1

Les découpages non eurythmiques (9) ou (10) sont seuls possibles

(9) (tu

sais) Jean-Michel a acheté des fleurs √ ce matin \

(10) (tu

sais) Jean-Michel √ a acheté des fleurs ce matin

(9) est acceptable car le groupe final contient les deux fils, donc le

noeud père, et l'oncle.

L'énoncé (11) founit un second exemple de l'application de cette contrainte

(11) a

*L'arrière-petit-fils √ de Jean est malade \

b L'arrière-petit-fils de Jean

√ est malade \

En voici un troisième

(32) a *Il

a décidé de passer √ son permis cet été \

b Il

a décidé de passer son permis√ cet été \

Dans ce cas, 'cet été' est le grand-oncle de 'son permis'. La contrainte doit s'entendre au sens large.

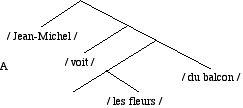

Remarquons que l'intonation ne lève pas à coup sûr l'ambiguïté de

rattachement d'un syntagme prépositionnel.

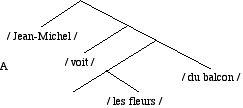

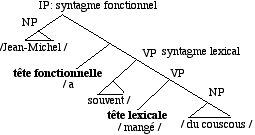

(12)

Jean-Michel voit les fleurs du balcon

Interprétation A : Jean-Michel voit les fleurs depuis le balcon (Fig.2)

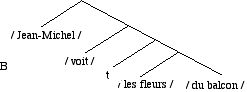

Interprétation B :

Jean-Michel voit les fleurs qui sont sur le balcon (Fig. 3)

Fig. 2

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 3

Avec la lecture B, les découpages (13a), (13b) et (13c) sont licites,

la règle d'eurythmie favorisant (13a).

(13)

a

Jean-Michel voit√ les fleurs du balcon \

b

Jean-Michel voit les fleurs √ du balcon \

c

Jean-Michel√ voit les fleurs du balcon \

Mais avec

la lecture A, le découpage eurythmique (13a) est exclu, (13b) et (13c)

étant seuls possibles.

Comme deux phrases structurellement distinctes peuvent

recevoir la même suite de contours mélodiques, ici (13b) et (13c), il

est

clair que la prosodie ne lève pas à coup sûr l'ambiguïté structurelle.

NB: La Continuation

Mineure (Cm): ^, v

Si

la taille d'un groupe prosodique dépasse 4 à 5 syllabes, comme c'est

souvent le cas lorsque cette contrainte s'applique, le groupe peut se

scinder en deux parties, dont la première, la continuation mineure (Cm)

est

-

terminée par une légère montée (notée ici ^) ou une légère descente (notée ici v), sans pause ultérieure

: on emploie une Cm montante devant un CF, une Cm descendante devant

une CM (cf. la règle d'inversion des pentes de Ph. Martin

(1975)).

- sans rupture mélodique avec la partie finale (contour 'en dos d'âne'

ou 'en auge')

Exemple : scission d'un contour de finalité de 6 syllabes

(14)

(Tu sais) Jean-Michel ^ est malade \

Exemple : scission d'une CM longue exigée par la contrainte du fils

droit et de l'oncle

(15) (Tu

sais quoi?) La soeur de Jean-Michel v et sa copine √ sont déjà là \

La Cm peut se produire sur un mot grammatical ou même au sein d'un mot

lexical

(16)

(C'est sûr) Michel le lui ^ dira \

(17) a C'est abso^lument sûr \

b C'est absolu^ment

sûr \

La

Cm se produit donc à la position exigée par l'équilibre rythmique, le plus proche possible du milieu du groupe. Son

statut diffère donc radicalement de ceux des autres contours. Ceci

jette un doute sur la possibilité d'une hiérarchisation contrôlée de la

pertinence de l'information, ou de la profondeur de l'enchâssement

syntaxique, procédés postulés par de nombreux chercheurs.

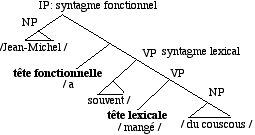

• Contrainte

syntaxique n° 2: la règle de non séparation des têtes fonctionnelles et

lexicales

Les règles et contraintes présentées jusqu'ici génèrent pour (18) le découpage

eurythmique, qui n'est que très difficilement acceptable.

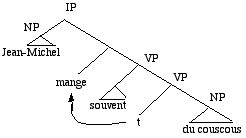

(18) ?? Jean-Michel a

souvent √ mangé du couscous \

/

- - - /

Ø -

- / -

-

/

Ø

- - /

Ce découpage est bien moins naturel que les découpages moins

eurythmiques (19 a) ou (19 b).

(19) a

Jean-Michel √ a souvent mangé du couscous \

b Jean-Michel a

souvent mangé √ du couscous \

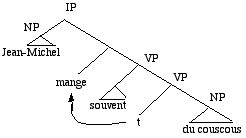

On

note qu'en (18), à l'inverse de (19), l'auxiliaire 'a', une tête

syntaxique fonctionnelle, est séparé de 'mangé', la tête lexicale (ici

le verbe à la forme participiale) qui lui est associée (Fig. 4)

Fig. 4

Fig. 4

Cette constatation suggère la contrainte suivante :

Une tête fonctionnelle doit se

trouver dans le même groupe prosodique que la tête lexicale à laquelle

elle se rattache

Cette règle a une conséquence subtile lorsque le même énoncé est à un

temps non composé (20).

(20)

Jean-Michel mange souvent du couscous

En

syntaxe chomskyenne, on suppose qu'en français la tête lexicale verbale

se déplace (monte) vers la tête du syntagme fonctionnel lorsque cette

dernière est phonétiquement vide, ce qui est le cas aux temps non

composés (présent, imparfait, futur, etc.). Cette montée aurait pour

objet de fournir au verbe les marques morphologiques pertinentes. Selon

la théorie, l'élément qui monte laisse une trace phonétiquement vide t dans sa

position d'origine.

Ce phénomène de montée rend compte de la place apparemment variable de l'adverbe

'souvent' (ou 'pas') selon le temps (Fig. 5).

(18)

Jean-Michel a souvent mangé du couscous

(21)

Jean-Michel mange souvent t du couscous

/

-

- -

/

-

/ -

- / Ø

- -

/

Fig. 5

Fig. 5

A nouveau, le découpage privilégié de (21) n'est pas le découpage

eurythmique (22)

(22)

??Jean-Michel mange √ souvent t du

couscous \

mais les découpages 'déséquilibrés' (23) ou (24)

(23)

Jean-Michel √ [mange souvent t ^ du

couscous ] \

(24)

[Jean-Michel v

mange souvent t ] √ du couscous \

L'application

de la règle exigeant que la tête fonctionnelle, contenant ici 'mange',

et la tête lexicale, ici réduite à 't', soient dans le même groupe rend

compte du fait que l'intonation naturelle est non eurythmique.

Cette

règle rend compte également de ce qu'on pourrait prendre à première vue

comme l'interdiction de la séparation d'un adjectif antéposé et du

substantif qu'il modifie.

(32) ?? J'ai rencontré un

immense √ cortège de manifestant \

[/Ø

- - - / Ø -

- /]

[/ - - / Ø -

- - -

/]

Bien qu'eurythmique et ne violant pas la règle du 'fils

droit et de l'oncle', ce découpage est nettement moins bon que le

découpage non eurythmique suivant :

(33) J'ai

rencontré un immense cortège √ de manifestant \

On

remarque qu'en (32) l'article indéfini 'un', une tête fonctionnelle,

n'est pas dans le même groupe que 'cortège', sur lequel il porte.

C'est, selon nous, la raison pour laquelle le découpage de (33) est

largement supérieur.

4 - L'accent

discursif du français

L'accent discursif marque le 'thème du discours' (ce dont on va parler) dans un énoncé rhématique.

Le

français utilise un véritable

accent initial de mot pour marquer un ou

plusieurs éléments d'un énoncé comme 'thème du discours'. Les phrases

en (25) pourraient introduire un journal télévisé régional. La syllabe

portant l'accent initial de mot est en gras.

(25) a Le Président de la

République a inauguré ce matin le nouvel hôpital de Nancy (Il a ensuite

présidé ...)

b Le Président de la République

a inauguré ce

matin le nouvel

hôpital de Nancy. (Il a été financé par...)

c Le

Président de la République a inauguré ce matin le nouvel hôpital de

Nancy. (C'est dans cette ville que ...)

d Le Président de la

République a inauguré ce

matin le nouvel hôpital de Nancy. (?)

e ....

L'absence de dislocation,

l'intonation 'ordinaire', et la valeur rhématique potentielle de (25)

indiquent sans ambiguïté que l'on est en présence d'une simple phrase

canonique, l'accent fournissant seulement la valeur de 'thème du

discours' à l'élément (ou les éléments) concerné(s). Avec

(25a) on

s'attend à ce que la suite du journal soit consacrée à la visite du

président, alors qu'avec (25b), le pronom anaphorique 'il' devrait

plutôt renvoyer à l'hôpital. On remarque en (25b) que la syllabe

accentuée est celle du premier mot lexical du groupe syntaxique.

On

peut noter trop de locuteurs (des enseignants pendant leurs cours par

exemple) abusent de ce marquage, en plaçant cet accent discursif

sur la plupart des mots lexicaux :

(33) Il est important de noter la marque du pluriel de ce mot

Il perd dans ce cas toute efficacité discursive.

5 - Quelques

notes sur les phrases non canoniques

• La topicalisation par

dislocation à gauche

(26) La crèche √+, Marie √+, son gamin

√+, elle l'y a mis dès la rentrée \

Cette

construction marque la topicalisation discursive d'un ou plusieurs

constituants, dans un ordre libre. Un topique est une entité à valeur

thématique introduite implicitement ou explicitement par un 'opérateur'

discursif comme 'quant à'. Le reste de l'énoncé (commentaire ou propos

à valeur rhématique) forme la phrase matrice (PhM) contenant le cas

échéant des pronoms résomptifs, énonçant une propriété concernant le ou

les topiques placés à gauche.

L'intonation des constituants topicalisés est la Continuation Majeure Forte

(CMF) (√+) qui se caractérise par

- Une ligne mélodique monotone quel que

soit le nombre de syllabes, à une

hauteur mélodique moyenne. La règle d'eurythmie ne s'appliquant pas, la

taille du constituant concerné est

libre

- Une montée mélodique marquée sur la

syllabe finale du groupe, avec rupture de la ligne mélodique.

- Une pause potentielle très souvent

réalisée, quel que soit le rythme d'élocution

• La dislocation à droite

Dans la dislocation à droite, la PhM est en tête, le ou les topiques

étant placés à sa droite.

(27) Elle

l'y a mis _ à la crèche, Marie, son gamin, cette année_

Cette

construction assure notamment des fonctions de correction ou de

désambiguïsation, mais n'est pas compatible avec l'opérateur de

topicalisation 'quant à'.

Un topique à droite est marqué par une Parenthèse Basse (_

..._) se caractérisant par

- Une ligne mélodique monotone quel que

soit le nombre de syllabes,

réalisée au niveau atteint par la dernière syllabe du groupe qui le

précède : dans une phrase affirmative, il s'agira

de la syllabe finale

du contour de finalité, donc de la base du registre du locuteur. La

règle d'eurythmie ne s'appliquant pas, la taille du constituant

concerné est libre.

- Une pause potentielle très souvent réalisée précède ce contour, quel

que soit le rythme d'élocution

• Les énoncés avec

focalisation

La

focalisation est une opération syntactico-discursive mettant en exergue

une information nouvelle, non présupposée ou non prédictible.

C'est

typiquement le cas de la partie rhématique d'une réponse à une

question. Il n'y a pas de structures syntaxiques ni de moyens

prosodiques exclusivement destinés à la focalisation.

Notre hypothèse est que la focalisation

implique le déplacement à gauche, vers une position structurale

spécifique, d'une partie de l'énoncé marquée par un trait syntaxique de

focalisation, le reste de l'énoncé étant automatiquement topicalisé. La

partie focalisé, étant rhématique, reçoit une contour de finalité, les

parties topicalisées se voyant assigné un contour de parenthèse basse.

On trouvera notamment des constituants focalisés dans

- des énoncés disloqués à

gauche, avec focalisation explicite par mouvement et

topicalisation de la PhM

(28) (Qui

est venu ?) Michel

\ _ il est venu _

- des énoncés

identificationnels, avec focalisation explicite par

mouvement et topicalisation

(29) (Qui Jean aime-t-il ?) _C'est_ Marie \ _ celle que

Jean aime _

- des phrases clivées,

avec focalisation explicite par mouvement et topicalisation

(30) (Avec qui Anne est-elle

allée en Egypte?) _C'est avec_ Michel

\ _ qu'Anne est allée en Egypte _

- des énoncés

non marqués

syntaxiquement avec focalisation in situ (sans

mouvement

explicite) et topicalisation

in situ du reste de l'énoncé

(31) (Qui

as-tu rencontré hier ?) _ J'ai rencontré _ Michel \ _ hier _

Bibliographie

(très sommaire !)

Lonchamp F. (1998) Notes

sur la syntaxe et l'intonation des constructions disloquées et

focalisées, Scolia,

11, 123 - 150

Lonchamp

F. (1998) Prédire

l'intonation d'une phrase affirmative: les facteurs

accentuels, rythmiques, syntaxiques et énonciatifs, Verbum, 17-1, 35 -

47.

Retour à la page d'accueil

Retour à la page d'accueil

Version 1 : 19/07/2024

Fig. 1

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 5 Retour à la page d'accueil

Retour à la page d'accueil